激素脸修复

微信上的护肤专家,杜甫为什么没有在长沙见到李龟年

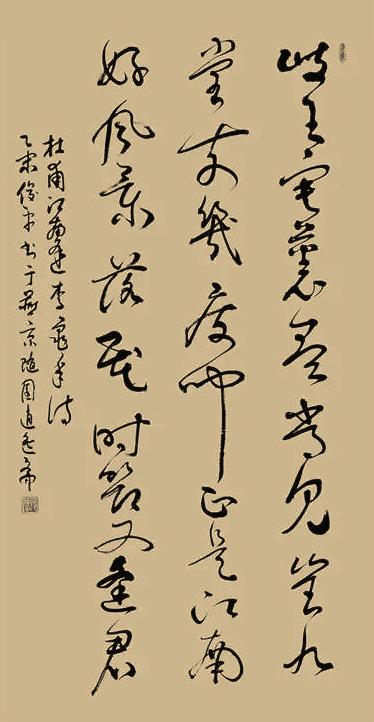

杜甫一生写过两个艺术家,一个是曹霸,一个是李龟年。深入写李龟年的《江南逢李龟年》只有四句,是一首绝句诗,但是,给人的感慨之深也不亚于写给曹霸,像一篇传记一样的《丹青引》。

安史之乱爆发以后,首先是东京洛阳的达官贵人纷纷逃向荆襄一带,然后是唐明皇秘密逃往四川,接着西京长安官民逃往荆襄西蜀。所以荆襄一带居然一时出奇地繁华了起来。

加之安史之乱持续了十年之久,洛阳两度失陷,对于避难于荆襄地区的中原富贵来说,这十年,可能也失去了回到繁华东京的信心。

像李龟年这样的艺术家,当日在洛阳“大起第宅,儹移之制,逾于公侯”来看,安史之乱以前一直是过着超级富贵生活的。

他虽避难荆襄,其生活应该还是富贵之风不坠的,而曹霸这位“富贵于我如浮云”的宫廷画师,只能以“屡貌寻常行路人”的避难生活度日。二位艺术家的生活差异,或多或少反映出艺术命运的分配是很有差异的。

在唐代的艺术家中,我们所熟知富贵的艺术家,大概要数大书法家李邕最为著名了。

据说他因拥有众多的墓志求书者,所以金帛至巨。

《旧唐书》里说李邕,因作碑颂“受纳馈遗,多至钜万。时议以为,自古鬻文获财,未有如邕者”。就是这样一位儒生眼中超级成功的文人,我看可能与李龟年的收入比起来,应该是小巫见大巫了。

因为李邕生前可能想也不敢想“大起第宅”,更不必说“逾于公侯”了。李邕的钱,没有完全用来自己享乐。

而曹霸更是不慕富贵,所以,一经安史之乱的浩劫,就迫于贫不能自给的困境了。难怪杜甫在《丹青引》诗中说曹霸是“世上未有如公贫”的一位清门寒士了,看来这是非止一事的感慨系之。

同样的宫廷艺术家,同样的漂泊者,杜甫给予他们的同情也是同样真情同样惋惜的,这就是杜甫的情怀,这就是同样流离所失的杜甫,精神的浩气依然还是那么富足和充沛的诗人杜甫。

不过,杜甫究竟在何处与李龟年相逢?我们现在通行的说法是在长沙。好像唐代的一些学者也是这样认为的。

如果按李龟年的经济地位来看,立足长沙似不太可能。因为安史之乱以后,还没有逃到那样远的达官贵人。

杜甫在长沙时,并没有与高官作频繁交往,他怎么会在长沙见到高官的捧星李龟年呢?如果李龟年真的能与以舟为家的杜甫相见,那么李龟年的落魄则更不可想象,如果是这样,杜甫一定不会是以一首七绝句了事的,因为,那样的话,杜甫一定会从李龟年那里了解到更多的信息。

而对于杜甫逢李龟年于何地,学者所引依据并不一致。见于长沙说者,以《楚辞》注“襄王迁屈原于江南”中的江南之地乃湘沅为依据,见于荆襄说者,以《史记·项羽本纪》中“徙义帝于江南”的江南荆襄之地为依据。二说看似都有道理,实际与分析杜甫的诗还是远了一些的。

从杜甫的诗而言,无论是江陵,还是长沙,都没有留下高欢筵集的诗。《江南逢李龟年》这首诗也写得很短,考察其写作地点的信息量非常有限。

对于古人的考证我们就不多说了,这首诗写作地点的关键词是“落花”二字。大致来说,落花季节就是暮春三四月之交。

杜甫在长沙度过了两个“落花时节”的暮春。大历四年的落花时节,杜甫在长沙获韦之晋死。这一段时间里,杜甫初到长沙,生活极为困顿,整日以船为家,社交面也比较窄,像李龟年这样富贵阶层圈里的人,在杜甫的环境中是很难遇到的。

这一年的重阳节前夕,襄阳节度使判官刘十请他喝酒,杜甫虽然应邀到了酒店,但一向爱喝酒的杜甫,此时却好像一点兴趣也没有,就与刘十伤神而别。这说明杜甫在大历四年的长沙,没有见到李龟年。

次年之春,杜甫依然在自己的小舟中度日,《燕子来舟中作》这首诗正是写于大历五年之春的作品。诗中写道:“湖南为客动经春,燕子衔泥两度新”,说明杜甫在长沙是渡过了两个春夏的。杜甫在长沙所居一直在舟中,而且自到长沙,好像连地方也没有挪动。这年四月(历五年770)十日以后,受长沙兵乱影响,杜甫起舟仓皇逃出长沙,不久去郴州不至,复自衡州北下潭州,是年死于去荆州的平江。那么,好像这一年的“落花时节”也没有见李龟年的理由。

杜甫在长沙度过了两个“落花时节”,也接触过一些官员,但级别都比较低。杜甫因泊舟于码头,往往会有一些迎来送往,未能确信杜甫会在李龟年乘换车舟之时,睹其容而感慨赋诗,而且这首诗也不是赠李龟年之作。

《江南逢李龟年》这首诗,南宋之初的吴若本编于杜甫诗集之江陵时期。大历三年正月,杜甫自夔州之江陵。到达江陵已是暮春将至。但杜甫一到江陵,还是受到了江陵高官的邀请,成为座上一时宾。

例如《玉腕骝》这首诗,就是对于荆南节度使卫伯玉宴请杜甫的记录。这里文人也较多,杜甫结识了很多文学朋友,书法家。其中就有李贺的父亲你李晋。

我的看法是李龟年应该在这一地区生活比较可信,江陵也是位于长江之南的。

江陵地区的行政长官卫伯玉,是一位生活豪侈的节度使。

他广德元年镇江陵,那时安史之乱还没有完全结束,想必逃亡在荆襄地区的致仕富贵尚未尽归中原,像李龟年这样的鬐旧名人,更容易引起高官的重视,再说,他们也需要一些艺术生活的点缀,李龟年是会比较满意这种战乱中的逃亡生活的。

假如杜甫在这种背景下见到李龟年,其感慨叹息必然最深。因为,如此超级富贵的李龟年,好像已经消失多年,如何能在这样的地方一睹王府公卿座上的宠客呢?

对于诗中“寻常见”、“几度闻”最常见的解释是,杜甫少时洛阳的前辈引见他多次出入歧王宅和崔涤府(见社科院文研所1978版《唐诗选·杜甫·江南逢李龟年》)。我以为这可能是误猜。

李龟年是活到大历年以后了,据可靠资料,李龟年至少大历五年还活着。例如,大历五年考中进士的大历十才子之首的李端,就写过《赠李龟年》的诗。这首虽然无法证明写于大历五年,但是,至少不会是大历五年之后写的,而且写于长安。

可是歧王和崔涤开元十四年(726)已死。杜甫真能出入歧王宅崔涤府,成为寻常见几度闻李龟年的幸运少年之一,那么杜甫晚年那样多的回忆诗文,为什么一次也没有提及这么值得难忘的事?而且杜甫向来是有这种美好感的癖好的。

譬如说,《壮游》一诗就写道“脱略小时辈,结交皆老苍”,可是此文之后,为什么没有“寻常见”、“几度闻”李龟年的荣幸?要知道,歧王可是玄宗的长弟,歧王府更不是一般名流随意出入的场所。如果杜甫去过歧王宅,那杜甫一定会终身难忘的。

其实,寻常见几度闻者,不是杜甫见闻于歧崔府第,而是杜甫在社会上早就多次耳闻李龟年出入歧崔之府的富贵宠遇如此罢了。杜甫对于尽人皆知声名赫赫的李龟年,走红于公卿云集的洛阳朱门之间,略举一二例,以说明当日之显赫如此,此亦《丹青引》中写曹霸“开元之中常引见,承恩数上南薰殿”之手法。幸亏我们是知道杜甫开元之年没有进过皇宫,如果真进过皇宫,《丹青引》中的描写,一定会被我们认为是杜甫亲眼所见了。

与曹霸承恩作画,非止南熏殿一处,还有凌烟阁,龙池,李龟年寻常见歧崔王侯府邸必非仅此二家,都是一个道理,杜甫不过是用了艺术的手法转述了一些事实罢了。

而“又逢君”一语,非复见于“江南”,乃昔日之耳闻竟成异时亲见于江南之谓耳。所以诗之标题对于李龟年之逢,“江南”这二字显得特别突出,那么诗中的“江南”,正是荆襄之地,盖诗人亦流落不定,感慨之深者在于此,顺便提一句,杜甫低江陵,也是他出峡而到江南之始。

实际上,把江南二字看做是长沙,好像也不太好解释。因为湘江北流长沙,陆地分为东西,并无南北之实可谓,说长沙是“江南”不是牵强了点儿吗?杜甫在长沙作诗,确是出现过“江南”一词。

如《归雁二首》一诗就有“塞北春阴暮,江南日色曛”的说法,但那是出于对仗修辞之故,是广义地说长沙为江南,与《江南逢李龟年》中的特定江南是有区别的。如果一定认为杜甫是在湖南遇李龟年,那么衡阳正是在湘江之南的地方,杜甫大历四年春先长沙,后南下衡阳,长沙又是湖南的政治中心,湘江南来北去,说衡阳为“江南”是比较合理具体的。

如杜甫在衡阳遇李龟年,从“落花时节”这个时间点和“江南”这个地理位置上来看,也许还有些意思。

其中有一个证据是,大历十大才子之一的李端,有一首诗《赠李龟年》。这首诗写作年代不详。但是,李端晚年隐居在衡阳。

不过,李端大历五年中进士,后在杭州做官,可能不太如意,就隐居衡山了。

这样算下来,李端在衡阳起码大历十年以后了。

再说,李端的《赠李龟年》诗中,开头就说李龟年“青春事汉主,白首入秦城”。这就是说,李端是在长安见到李龟年的。那么,李龟年晚年在江南看来根本不是一个事实。

这是因为,既然李端大历五年中进士,之前他在郭子仪的儿子郭暖弟的门下做门客,那么,李端的《赠李龟年》应该写于大历五年之前,而不可能是之后。

如果李端的《曾李龟年》写于大历五年以前,那么,李端不在江南而是在长安。这也是清清楚楚的事实。

李端的诗中也说李龟年是“白首入秦城”,说明李龟年大历五年以前已经回到长安一带了。

因此,我们更有理由认为,李龟年与杜甫大历三年相逢之后,就回到长安一带了。

李端的诗中没有写李龟年到了长安,而是“秦城”,说明安史之乱十三年以后,李龟年已经是没有昔日的富有了,他可能居住在长安一带比较偏僻的地方。

所以,李龟年到底还是在荆襄一带比较合理,杜甫写《了能逢李龟年》应该在大历三年也比较合理。

我们还可以参照的,是杜甫著名的诗篇《观公孙大娘弟子舞剑器行并序》。据杜甫的诗序说,他五六岁时在故乡偃师,观看过公孙大娘舞剑器浑脱。

诗中又有玄宗开元年“先帝侍女八千人”之说,而安史之乱以后,已是“梨园弟子散如烟”的寂寥了。杜甫的《观公孙大娘弟子舞剑器行并序》一诗早于《江南逢李龟年》一两年,李龟年肯定也是玄宗“梨园弟子散如烟”中一员。但李龟年的经济地位和社会地位肯定比公孙大娘弟子的地位要高很多,公孙大娘弟子无奈只能在夔州这样的小地方演出维持生活,而李龟年是没有维持生活之虑的,所以,他应该在较为繁华的荆襄一带,仍旧与达官贵人为伍隐居。

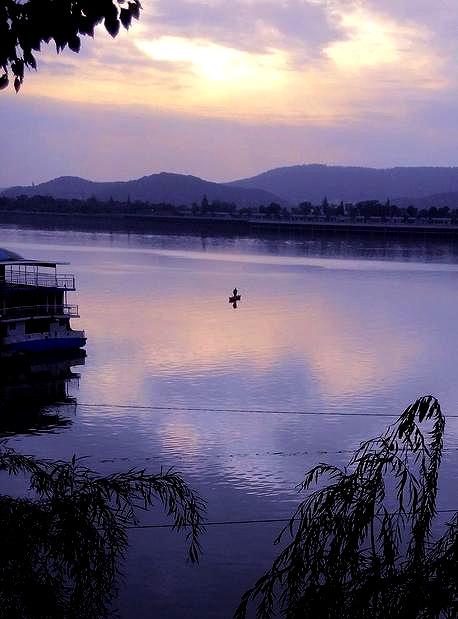

不过,杜甫所感慨者,乃是从一个富贵身上也能看到的安史之乱以后的社会大萧条是何等沉重。这种强烈的社会性的失落感,不论曹霸、李龟年还是公孙大娘弟子,都使得他非常敏感,何况杜甫赋《观公孙大娘弟子舞剑器行并序》一诗之后,到江陵却也是到了江南,所以杜甫在这个地方见到李龟年,那个落花时节的好风景,就显得尤其无可奈何的好了。

大历三年,诗人李端肯定在长安,所以,我们可以认为,李龟年大历三年之春以后,就从江陵回到自己阔别13年的长安一带了,这时他已经60岁,所以,李端《赠李龟年》说他“白首入秦城”这是非常符合实际情况的。

而李端在衡阳的年代,大概在建中年,是唐德宗时代。李端死于建中三年,他只活了39岁。如果李端最早是大历三年见到李龟年的,他当时也就28岁的样子。因为李端是天宝二年生的人。

在李端《赠李龟年》这首诗具体年代不好确定的情况下。杜甫的《江南逢李龟年》的创作时间反而更加确定了,因为,李端的诗毕竟是真的,而且可以肯定的是,写于他中进士的大历五年之前,而这一年,李端的行踪还没有涉及到湖南。

李端中进士以后,他去了杭州做官,这一年的夏天,一般认为杜甫已经去世。

关于杜甫《江南逢李龟年》写于长沙的说法,主要依据是唐僖宗时代的学者范攄的《云溪友议》,但是,范攄的说法,根本就不靠谱,例如,说李龟年到长沙,杜甫就赠李龟年诗,还说李龟年唱王维的诗,因怀念在四川的唐玄宗,昏厥后,吐血而亡。如果是李龟年在长沙与杜甫相见时的大历五年,唱王维诗怀念唐玄宗,那不是时光倒流吗?这一年,唐玄宗都死了6年了。即使认为怀念唐玄宗在四川属于笔误,那也不至于激动而死。因为,大历五年已经是唐玄宗的孙子做皇帝了。你不还念唐代宗怀念唐玄宗,这是说不过去的。

由于杜甫《江南逢李龟年》写的思概括性很强,所以,连清代康熙都称赞杜甫的的《江南逢李龟年》抵得上白居易的《长恨歌》呢!

所以,千里马感觉与康熙的意见一样,杜甫的《江南逢李龟年》好像是《丹青引》的浓缩版。虽然语言多寡不一,但是,诗情的浓度是一样醇美的,思想的深刻是一样壮阔的。

- 玉泽和薇诺娜哪个修复屏障好,敏感肌

- 皮肤美白祛斑的“大坑”,小心这6种

- 曲咪新乳膏含激素吗?能用来治疗激素

- 脸上有痘痘结节的人,尽量少吃这4种

- 治疗激素脸,如何区分真排毒和伪排毒

- 五个小方法拒绝敏感肌

- 过敏性皮肤适合用什么护肤品,拯救敏

- 金银花水敷脸能不能让激素脸消肿?

- 婴儿皮肤干燥用什么护肤品,干性敏感

- 水密码面膜怎么样?效果好不好?

- 补水保湿最好的面膜,护肤 - 敏感肌

- 激素性皮肤、激素脸可以用皮炎平吗

- 拯救激素脸可以从这几个方面入手

- 还在晒A4腰?春季护肤才是王道!

- 特应性皮炎根治方法有什么,敏感肌的

- 脸严重缺水用什么补水最有效,美肤

- 裸脸疗法对于激素脸患者不是万能的

- 希思黎眼膜怎么用?希思黎眼膜的用法

- 激素脸症状会扩散吗?为什么越来越

- 理肤泉b5真假怎么辨别?理肤泉b5真假

- 激素脸怎样洗脸?能用白醋洗脸吗?

- 如何修复肌肤,敏感肌修复指南,教你如

- 水杨酸和果酸的区别及功效,有关2%水

- 这三种行为有助于缓解激素脸症状

- 口服了很多药,为什么激素脸还是没有

- 芦荟汁敷脸能治好激素脸吗?

- 两腮又红又热又痒,一用化妆品就复发

- 脸部如何快速补水急救,安抚+修护 拯

- 芦荟面膜怎么用?芦荟面膜可以天天用

- 脸过敏期间怎么补水,脱“敏”必做7

- 面膜招谁惹谁了 总添加激素导致激

- 抗衰老是女人终生的追求,敏感肌肤应

- 立秋护肤小“新肌”

- 用捣碎的马齿苋敷脸,可以修复好激素

- 干皮油皮怎么区分,混干肌和混油肌

- 油皮干皮哪个是隐性基因,油皮、干皮

- 晚上手冲有助于睡眠,敏感肌修复很简

- 稚优泉水母面膜要洗吗?多久用一次?

- 敏感肌皮肤老是发红怎么办,敏感肌脸

- 女士过敏图片大全,不只美貌,她们都被

- 怎么自测是不是激素脸,小课堂:什么是

- 什么样的护肤品不刺激皮肤,敏感肌也

- 敏感肌自测,如何判断自己是敏感肌

- 轻轻拍一下皮肤就红了,脸部总是透着

- 海藻面膜过敏性皮肤可以用吗,海藻面

- 敏感肌肤的最大问题是什么呢?注意饮

- 玉泽,有什么适合敏感肌的面膜?痘敏、

- 过敏肌肤粉底液推荐,平价又好用的5

- 敏感肌是干皮还是油皮,敏感肌,干皮、

- 皮肤容易过敏用什么bb霜好,好用的BB

- 油性皮肤水乳推荐,适合大油皮的4款

- 星空面膜适合什么肤质?怎样使用效果

- 娇兰复原蜜怎么用?娇兰复原蜜使用方

- ipsa自律乳液怎么样?ipsa自律乳液好

- 特应性皮炎如何根治,不会吧不会吧,好

- 红敏肌脸怎么调理,光子嫩肤治疗过

- 怎么辨别豆乳面膜真假?豆乳面膜真假

- 糠酸莫米松乳膏能治好激素脸吗?

- 敏感肌怎么补水,干性敏感肌肤怎样补

- 敏感肌肤如何选择护肤品?护肤品是一

- 如何增加皮肤角质层,敏感肌肤想修复

- 温碧泉兔斯基面膜多少钱?温碧泉兔斯

- 痤疮肌肤如何护理,怎么护理敏感肌?敏

- 特应性皮炎怎么治疗才能根治,补水面

- cpb洗面奶孕妇可以用吗?孕妇能用哪

- 斑动天下产品如何使用呢 祛斑产品

- 什么是油痘肌,敏感肌的必备功课!敏感

- 护肤技巧有哪些注意事项?好皮肤该怎

- 秋天到了,你的肌肤保养了吗?

- 特应性皮炎怎么治疗才能根治,赫莲娜

- 脸过敏红肿发烫痒怎么快速恢复,春季

- 过敏性鼻炎怎么缓解,脸部总是透着高

- 秋季敏感肤质怎么护肤?护肤三步让你

- 皮肤过敏怎么办 找出过敏源是关键

- 秋季皮肤过敏有哪些症状呢

- 如何预防眼霜过敏 眼部肌肤过敏怎

- 冬季皮肤过敏怎么办 包膜术拯救过

- 五个小方法拒绝敏感肌

- 敷面膜脸过敏怎么办 女孩子脸过敏

- 秋季嘴唇过敏了怎么办 找准过敏源

- 春季润肤小心机 5个技巧摆脱干燥敏

- 5个护肤法让肌肤变敏感 过度清洁导

- 敏感肌怎么护肤 自制鸡蛋面膜摆感

- 春季花粉过敏?敏感肌技巧

- 还在晒A4腰?春季护肤才是王道!

- 春季皮肤易过敏 如何科学祛敏

- 春季皮肤过敏怎么办 爱过敏的妹纸

- 韩国春雨蜜罐面膜怎么样?敏感肌肤可

- 过敏体质该如何摆脱痒痒起子?

- 皮肤过敏怎么办?请远离这四大护肤误

- 手臂皮肤过敏怎么办 敏感肌肤避免

- 满婷致尊皂媓 敏感肌的救星

- 秋季敏感肌肤护理小常识 很实用哦

- 敏感肌的福利 贝德玛粉水更亲肤哦!

- 敏感肌肤用什么洁面产品比较好?

- 香茅精油的功效与作用?